2025年湿法锂电池隔膜发展趋势:动力电池与新能源汽车协同驱动的技术革新与市场扩张

湿法锂电池隔膜作为锂离子电池的核心材料之一,其性能直接决定了电池的能量密度、安全性和循环寿命。随着全球能源结构转型加速,新能源汽车与动力电池产业的蓬勃发展,以及储能市场的快速崛起,湿法隔膜行业正迎来技术升级与市场扩张的双重机遇。

一、市场需求持续扩张:新能源汽车与储能双轮驱动

(1)新能源汽车渗透率提升

2024年全球新能源汽车销量达到1,823.6万辆,2030年全球新能源汽车销量有望达到4405.0万辆。中国作为全球最大市场,2024年新能源汽车渗透率已达47.6%,2025年有望超过50%。动力电池作为新能源汽车的“心脏”,其需求增长直接拉动湿法隔膜用量。湿法隔膜凭借更优的厚度均匀性、透气性和安全性,已成为动力电池的主流选择,2023年全球湿法隔膜渗透率超过77%,成为行业的主导产品。

(2)储能市场爆发式增长

2024年全球储能锂电池出货量达369.8GWh,中国占比93.5%。随着可再生能源普及和智能电网建设,储能系统对高安全、长寿命电池的需求激增,湿法隔膜因其更高的化学稳定性和耐高温性能,在储能领域的应用占比逐步扩大。

二、技术迭代方向:高安全、高能量密度与定制化需求

(1)涂覆技术推动性能升级

湿法隔膜的核心竞争力在于涂覆工艺的优化。通过陶瓷、PVDF(聚偏氟乙烯)等材料的复合涂覆,隔膜的耐热性、电解液浸润性显著提升,可适配更高能量密度的三元电池和磷酸铁锂电池。未来,差异化涂覆配方(如耐高温涂层、高粘结性涂层)将成为企业技术壁垒的关键。

(2)固态电池技术的影响

固态电池的研发加速对隔膜提出了更高要求。部分企业已布局电解质涂覆技术,将隔膜与固态电解质结合,以提升电池界面稳定性。这一技术路径或将成为湿法隔膜企业抢占下一代电池市场的战略高地。

(3)智能化与绿色制造

自动化生产线与智能检测系统的引入,显著提升了湿法隔膜的生产效率和良品率。头部企业的基膜良品率已超过90%,大幅降低原材料浪费。同时,环保政策趋严推动企业采用绿色生产工艺,如减少溶剂排放、优化能源回收,以符合欧盟等市场的碳足迹要求。

三、成本竞争与规模化效应:降本仍是行业主旋律

(1)规模效应摊薄成本

湿法隔膜生产前期投资高,但规模化生产可显著降低单位成本。例如,通过产线宽度和速度的提升,单线产能可达数亿平方米/年,进一步压缩折旧与能源成本。

(2)工艺优化与设备国产化

国产设备技术的突破降低了设备采购成本,同时工艺改进(如溶剂回收率提升)减少了原材料消耗。2023年,某湿法隔膜龙头企业通过工艺优化实现成本下降20%以上,加速行业整合。

四、政策与全球化布局:碳壁垒下的市场机遇

(1)欧盟碳排放法规的催化作用

欧盟严格的碳排放标准(每公里二氧化碳排放不超过95克)迫使车企加速电动化转型,间接推高湿法隔膜需求。2024年,欧洲新能源汽车市场增速预计领先全球,成为湿法隔膜企业重点布局的区域。

(2)产业链全球化协同

中国湿法隔膜企业凭借技术积累与成本优势,正加速拓展海外市场。与日韩等国际电池厂商的合作,以及东南亚、欧洲本地化产线的建设,将进一步提升全球市场份额。

五、行业挑战与未来展望

尽管前景广阔,湿法隔膜行业仍面临以下挑战:

▪ 技术壁垒与同质化竞争:低端产能过剩,但高端产品(如超薄隔膜、复合涂层隔膜)仍依赖少数技术领先企业。

▪ 原材料波动风险:PVDF等关键材料价格波动可能影响成本控制。

▪ 固态电池替代压力:若固态电池商业化进程超预期,传统液态电池需求或受冲击。

未来,湿法隔膜行业将呈现“技术主导、高端化、全球化”的发展特征。企业需持续投入研发,强化涂覆技术与固态电池适配能力,同时通过智能化与绿色生产提升竞争力,以抓住新能源汽车与储能市场的长期红利。

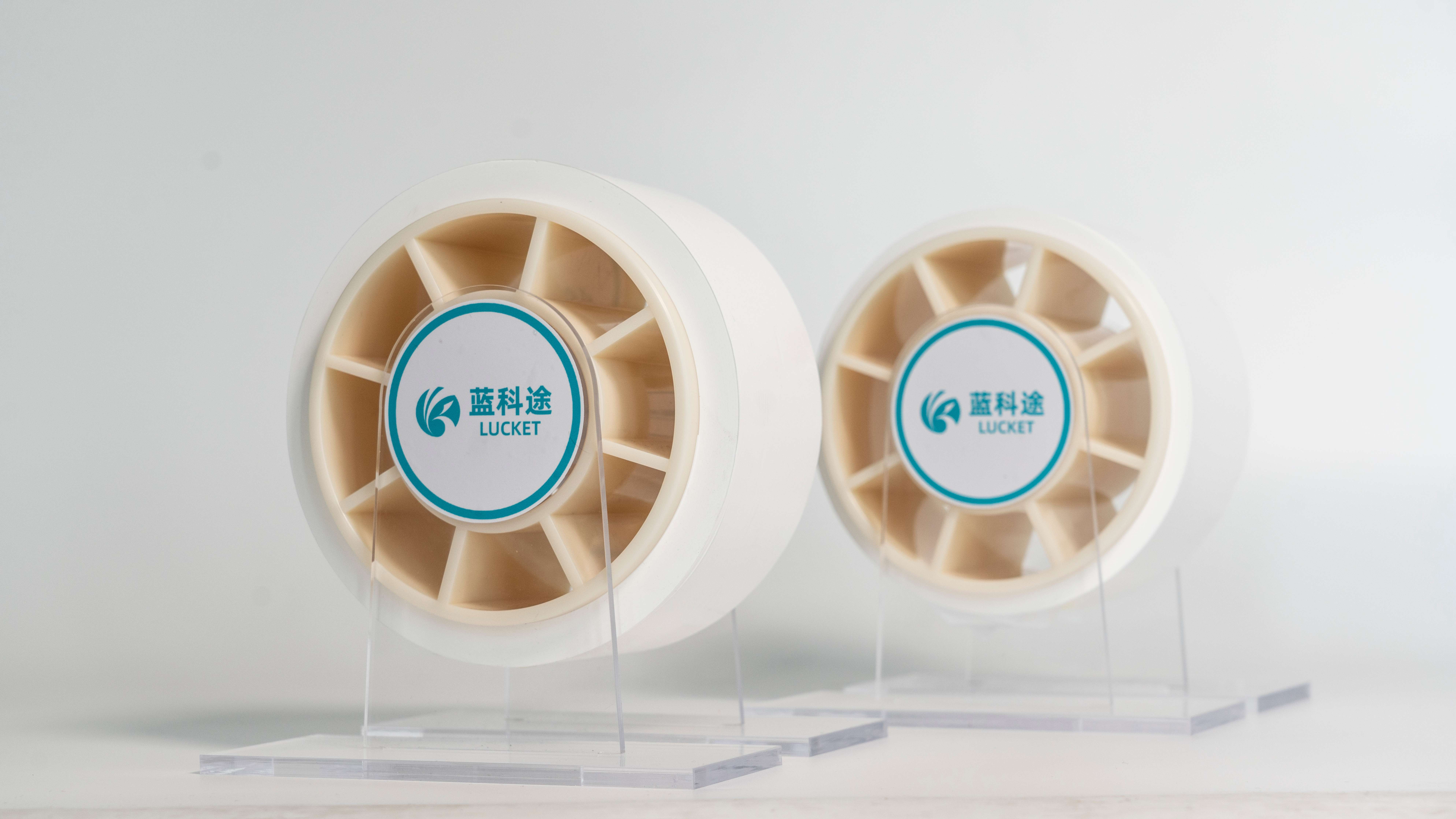

蓝科途膜材料

蓝科途品牌创建于2016年,隶属于青岛中科华联新材料股份有限公司,主要从事湿法锂电池隔膜的工艺研发、制品生产和销售服务,在功能性锂电复合隔膜方向可提供超改性陶瓷涂覆隔膜、油性PVDF涂覆隔膜、新型芳纶涂覆隔膜等产品,青岛、山西两大生产基地已投产,并在四川、安徽、福建等地加速布局更多生产基地。

蓝科途的超高强度工艺,在保证隔膜性能一致性的同时,强度是同类隔膜1.5倍以上,产品集超薄、超强、高孔、低透于一身,可实现3-20μm量产,在3C电子产品、新能源汽车、能量存储等领域有广泛应用。

*内容由电池网、中商产业研究院、中研网等发布的公开资料整理,如有侵权,请联系微信后台予以删除。

感谢您的关注与支持!